Making off "Stage Sub"

- Björn Kempf

- 1. Sept. 2025

- 6 Min. Lesezeit

Rückblick:

Vor einiger Zeit habe ich das Projekt PYB_SUB4 auf meiner Website veröffentlicht. Das hat sehr vielen Leuten sehr gut gefallen und ich habe durchweg positive Rückmeldungen zu dem Konzept erhalten. Im PYB_SUB4 verrichtet der Visaton W100X seine Arbeit – und das macht er wirklich super. Ich hatte mich seinerzeit für den W100X entschieden, ein Chassis mit gerade mal 100 mm, da die Ankopplung an die beiden Satelliten sehr hoch erfolgen musste. Dies war mit größeren Subwoofern nur bedingt bzw. gar nicht möglich.

Im Gegenzug machte es auch wenig Sinn, den PYB_SUB4 mit anderen Lautsprechern als den Satelliten zu kombinieren. Aus diesem Grund wird er auch heute noch als Set angeboten, und das kann ich immer noch guten Gewissens empfehlen.

Vorüberlegungen:

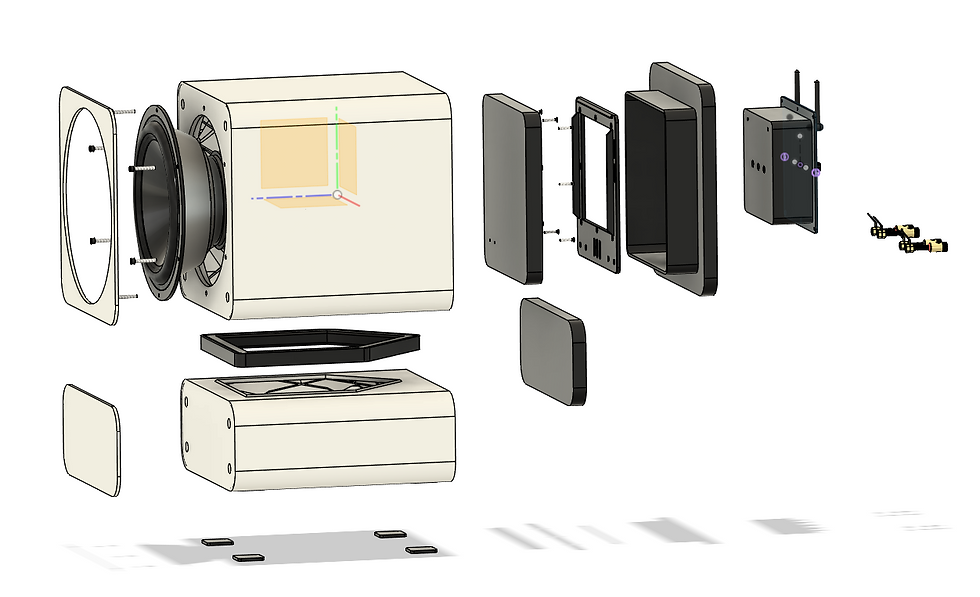

Das nächste Kapitel möchte ich mit dem Stage Sub aufschlagen. Im Vergleich zum PYB_SUB4 kommt im Stage Sub ein Subwooferchassis mit einem Durchmesser von 8 Zoll (ca. 20 cm) zum Einsatz.

Damit haben wir nicht nur den doppelten Durchmesser, sondern auch die dreifache Fläche, mit der wir den Raum anregen dürfen.

Beim Chassis handelt es sich um den Wavecor SW215WA01, das sich aufgrund seiner angenehmen TSP sehr gut in einem geschlossenen Gehäuse unterbringen lässt.

Bei den TSP handelt es sich um eine Reihe von Messwerten, mit denen die elektrischen und mechanischen Eigenschaften eines Lautsprecherchassis beschrieben werden.

Entscheidend für ein geschlossenes Gehäuse ist der Qts, die Freiluftgesamtgüte. Über die genaue Abgrenzung scheiden sich die Geister. Der SW215WA01 hat einen Qts von 0,47 und liegt damit in einem Bereich, in dem er sich sowohl in einem geschlossenen als auch in einem Gehäuse mit Bassreflex verwenden lassen würde. Letzteres würde ein Volumen von ca. 55 Litern mit sich bringen, könnte aber dann bis 30 Hz herab spielen (berechnet). Ein Gehäuse in dieser Dimension ist für den 3D-Druck nur schwer realisierbar.

Bei der geschlossenen Variante sieht es schon etwas besser aus. Mit einem Volumen von 13–14 Litern werden wir um die 50 Hz problemlos realisieren können. Damit spielen wir zwar nicht in der Oberliga der Subwoofer mit – wenn wir nicht noch ein Ass im Ärmel hätten: den DSP des Aktivmoduls.

In der Rückwand wird ein Aktivmodul eingebaut. Dabei handelt es sich um einen Verstärker, mit dem der Subwoofer angetrieben wird. Darin enthalten ist ein DSP (Digitaler Signalprozessor). Damit können wir im Ausgangssignal des Aktivmoduls sehr präzise Filter einsetzen, um Einfluss auf den Frequenzverlauf des Subwoofers zu nehmen.

Kapitel 1 - die Konstruktion:

In den vergangenen Jahren hat sich auf dem Markt der 3D-Drucker einiges bewegt. Durch die stetige Weiterentwicklung gibt es inzwischen auch Geräte, mit denen sich größere Teile problemlos herstellen lassen. Bei bisherigen Projekten habe ich die Dimension 220 mm × 220 mm × 200 mm nie verlassen – damals ein gängiges Maß. Inzwischen bieten die Marktführer 3D-Drucker mit Druckvolumen ab 256 mm in allen Richtungen an. Damit erweitert sich der konstruktive Spielraum um mehr als 30 mm in alle Richtungen – das bietet völlig neue Möglichkeiten.

Sofern das, was man bauen möchte, nicht in den Drucker passt, muss man es gezwungenermaßen in Teile zerlegen, die dann später wieder miteinander verschraubt oder verklebt werden.

Durch diesen neuen Bauraum konnte ein äußerlich schlichtes Gehäuse aus nur wenigen Teilen entwickelt werden.

Um im Inneren noch mehr Volumen zu gewinnen, wurde auf die beim 3D-Druck klassische Sandwichbauweise verzichtet. Stattdessen befindet sich im Inneren eine aufwändige Gitterstruktur zur Aussteifung der Gehäusewände.

Bei der Gitterstruktur handelt es sich um die NG3 – die letzte Weiterentwicklung aus vorangegangenen Projekten. Im Vergleich zur klassischen Herstellung von Gehäusen sparen wir durch dieses Gitter nicht nur Material (bis zu 30 %), sondern wir erhöhen die Steifigkeit enorm.

Durch das kleine Separee im hinteren Teil des Gehäuses geht etwas Volumen verloren – das war von Beginn an klar. Abzüglich Subwooferchassis, Separee sowie der Gitterstruktur verbleiben noch rund 9,5 Liter Volumen.

Ein weiteres und sehr wichtiges Kapitel ist die Herstellbarkeit der Einzelteile. Alle Teile dieses Gehäuses lassen sich ohne Stützstrukturen herstellen. Ebenso gibt es keine Brücken. Durch die separate Blende an der Front kann das Hauptgehäuse auf einer strukturierten Druckplatte hergestellt werden. Für die Blende kann man sich dann nach Wunsch für ein anderes Muster entscheiden.

Kapitel 2 - der Prototyp

Jeder, der schon einmal einen Lautsprecher oder Subwoofer gebaut oder sogar entwickelt hat, kennt das: Die Spannung steigt, je näher die Fertigstellung rückt – und damit auch die innere Anspannung, ob das Ergebnis den Erwartungen entspricht.

Hier gibt es nun ein kleines, aber nicht neues Problemchen: Durch einen sehr massiven Eingriff in den DSP konnte ein schöner Frequenzverlauf von 45–200 Hz realisiert werden. Das sah in der Messung erst mal gut aus. Von Natur aus haben wir jedoch Ohren am Kopf und keine Messmikrofone. Leider war das Ergebnis ein waberndes und sehr unpräzises Klangerlebnis.

Nun – für mich war das eher eine Erkenntnis als eine Enttäuschung und eine gute Basis, um weiterzuentwickeln.

Kapitel 3 - Prototyp 2

Beim zweiten Prototyp wurde das bestehende Gehäuse mit einem Kanal an ein weiteres Gehäuse geklebt. Mit diesem „Expander“ vergrößerte sich das Volumen um ca. 4 Liter, also um mehr als 40 % gegenüber dem ersten Prototyp. Die kritische Stelle dabei ist der Kanal zwischen den beiden Gehäusen. Fällt dieser zu klein aus, macht er Probleme, da das Volumen nicht als Ganzes funktioniert. Ist er zu groß, lässt er sich in der gewünschten Orientierung nicht ohne zusätzliche Stützen drucken. Im derzeitigen Design hat der Kanal einen Querschnitt, der erst einmal 15 % unter dem Querschnitt der Membranfläche liegt. Das ist nicht optimal und wurde für die finale Version nochmals angepasst.

Mit dieser Konstruktion wurde dann der Prototyp 2 hergestellt (noch mit der alten Kanalform) und wir konnten uns dem Thema „Messung und Einstellung“ widmen.

Kapitel 4 - Messung und Einstellung

Der Messaufbau ist einfach gehalten: Ein kalibriertes Messmikrofon UMIK-1 von MiniDSP wird ca. 1 m vor dem Subwoofer platziert und per USB mit dem Laptop verbunden. Das Aktivmodul im Subwoofer wird ebenfalls per USB angeschlossen – ein separates Quellgerät ist nicht nötig.

Mit diesem Aufbau werden Messtöne (Sweeps) abgespielt und anschließend als Diagramm dargestellt.

Erste Messergebnisse:

Ab ca. 300 Hz endet der Einsatzbereich des Subwoofers – völlig ausreichend.

Bei 80 Hz +7 dB gegenüber dem Mittelwert von ca. 85 dB → Dröhnen → Korrektur notwendig.

Zwischen 40 Hz und 61 Hz -7 dB → Korrektur ebenfalls notwendig.

Mit diesen Erkenntnissen steigen wir in die Software des DSP ein, der ACP Workbench.

Dieses Programm erlaubt einen sehr massiven Eingriff in den Signalweg des Subwoofers. Hier herrscht an vielen Stellen der Irrglaube, der DSP ist der heilige Gral zum guten Klang. Dem ist, meiner Meinung nach, aber nicht so.

Der DSP sollte vielmehr für den letzten Feinschliff angewendet werden, damit erreicht man dann auch die besten Ergebnisse.

Auf dieser Basis ging es in die DSP-Software ACP Workbench. Hier wurden Filter so gesetzt, dass:

Bei 400 Hz das Signal für den Subwoofer abgeschnitten wird (anpassbar je nach Satelliten).

Bei 80 Hz der Pegel um 9 dB gesenkt wird.

Zwischen 40 Hz und 60 Hz eine virtuelle Bassanhebung von 10 % erfolgt, um Wechselwirkungen mit dem 80-Hz-Filter zu vermeiden.

Endergebnis (gelb): ±2 dB zwischen 37–300 Hz, -3 dB bei 32 Hz, Klirr 1,75 % – ein sehr guter Wert für einen Subwoofer in dieser Größen und Preisklasse!

Kapitel 5 - deine Leidenschaft

Nachdem alle Einstellungen abgeschlossen wurden, kann der Sub in dein bestehendes System integriert werden. Dazu schließt du deine Lautsprecher an den beiden Anschlüssen des Subwoofers an.

Mit dem breiten Einsatzbereich des Subwoofers sollte das klein Problem sein. Über die zuvor gezeigten Einstellungen in der Workbench lässt sich der Subwoofer perfekt in sein System integrieren.

Kapitel 6 - Hörtest

Nachdem alles mal zusammengebaut, vermessen und angeschlossen war, hatte ich zuerst mal keine Lust auf Musik. Aus dem Grund habe ich den Subwoofern an meinem Beamer angeschlossen und mir den Film "The Creator" angeschaut, ein Si-Fi Spektakel, sehr empfehlenswert. Ich wurde nicht endtäuscht. Die musikalische Begleitung, von Roland Emmerich, hat ihren Beitrag zu diesem Spektakel geleistet, ebenso der Sub, der die markanten Musikalischen Abschnitte nochmals zusätzlich unterstrichen hat. Das Sounding der Raumschiffe als auch die Klänge der Impulswaffen haben mich auch total in den Bann gezogen, einfach super.

Für Partytime war es nun schon ein bisschen spät. Also musste ein Album von Studnitzki herhalten (Memonto Odessa-Live in Berlin). Klavier, Kontrabass, Posaune und Schlagzeug in einer fantastischen Aufnahmequalität. Der Kontrabass konnte die gewünschte Gänsehaut auf meine Arme zaubern und der Sub gab seine feine Würze mich weichen Impulsen dazu.

Am nächsten Morgen, vermutlich schon alle wach.

FADE von NoMana - wenn nicht jetzt, wann dann ist der Sub auch erwacht. Dieses Bassgeladene Musikstück aus dem Segment der elektronischen Musik ist ein Feuerwerk ab der ersten Sekunde. Tiefe Wellen durchdrangen mein Haus bis ins Obergeschoss - gab Mecker von der Frau, die war doch noch nicht wach. Den Titel noch klanglich zu beschreiben ist schwierig. Ich möchte es mal so sagen, sofern irgendetwas in deinem Höhrraum vibrieren oder rappeln kann, wirst du es spätestens nach diesem Titel wissen.

Kapitel 7 - Das Ende

Vom Start bis zum Ende der Entwicklung sind gute 10 Wochen Zeit vergangen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, und ihr werdet es auch sein. Verglichen mit fertigen Produkten wird man den Markt vergeblich absuchen, es gibt einfach nichts vergleichbares, denn neben der Integration in ein bestehendes Lautsprechersystem gibt es noch weitere nette Funktionen an denen man sich erfreuen kann:

LAN und WLAN

Musikstreaming

Webradio

Bluetooth

Toslink und Coax-Eingänge

Kommentare